Javier Bassi vuelve a exponer individualmente, tras muchos años, en las salas del Museo Blanes, en pleno Prado montevideano. Más que una simple muestra, su presentación ha logrado conmover a un medio habitualmente árido y reticente, donde la indiferencia suele ser norma más que excepción. Esta exposición ha movilizado de manera inusual a la prensa especializada, a las galerías, a los artistas y al público general, despertando —aunque sea por un instante— algo del fervor que alguna vez fue cotidiano en una sociedad capaz de nutrirse en el contacto vivo con sus creadores.

En un mundo saturado de ruido, de imágenes que se atropellan unas a otras y discursos que se devoran a sí mismos como serpientes desesperadas, Javier Bassi emerge como un enigma callado, una figura tan escurridiza como luminosa en la escena del arte contemporáneo. Su obra no irrumpe: se insinúa. No grita: susurra. Desde aquel niño de doce años que, sin saber siquiera quién era Pierre Fossey, ingresó un día a su taller por pura intuición —como quien cruza un umbral sin advertir que ha comenzado un destino—, hasta el artista maduro que hoy presenta La medida de mi silencio en el Museo Juan Manuel Blanes, hay un trayecto tan invisible como profundo: un camino hecho de pausas, decisiones meditadas y una obstinada búsqueda de lo esencial, pero también de gestos firmes, riesgos asumidos y una entrega absoluta que nunca cedió al desvío fácil ni al aplauso inmediato.

Decir que su obra es “silenciosa” no es un recurso estilístico, ni una delicadeza poética. Es, en verdad, una declaración de principios. El silencio en Bassi no es ausencia ni inhibición, sino elección. “No es que no pudiera hablar, sino que elegía no hacerlo”, confesó alguna vez. Y esa elección ha sido, quizás, la más radical de todas: sustraerse del bullicio para afinar la mirada, entrenar el oído, tensar los sentidos hasta escuchar lo que no suena, ver lo que no se muestra. Así ha construido su lenguaje: en las grietas por donde apenas se filtra la luz, en los intersticios del tiempo, en los márgenes de lo evidente.

Allí, precisamente, habita la fascinación de su obra. En su síntesis extrema. En su economía expresiva que no es pobreza sino depuración. Cada línea blanca, cada plano de sombra, cada vacío no es una omisión: es una forma deliberada de presencia. Bassi no exhibe, no decora, no entretiene. Invita —con paciencia y pudor— a mirar de otra manera. A detenerse. A leer entre líneas, a escuchar con los ojos, a dejarse habitar por el misterio.

Conocí a Javier en abril de 1999. Tuve que confirmarlo con él mismo —siempre tan meticuloso, tan riguroso con sus archivos, como si su memoria se organizara con el mismo orden con que construye sus piezas—. Éramos jóvenes, claro. Él tenía el pelo oscuro pero la misma mirada: penetrante, grave, silenciosamente lúcida. Lo recuerdo junto a su esposa, esperando —si no me engaña la memoria— a su primer hijo. Ya entonces era alguien extraño y fascinante. No por estridencia, sino por todo lo contrario: por la hondura de su reflexión, por esa forma suya de demorarse en lo real antes de traducirlo en forma. Como si lo digiriera lentamente, hasta convertirlo en sentido.

Esta muestra, largamente esperada, es el resultado de una decisión pensada con la misma lentitud fértil con la que Bassi ha trazado cada línea de su trayectoria. No expone por rutina. Lo hace cuando el pulso es insostenible. Y lo dice, claro, con esa elocuencia muda que solo los verdaderos artistas dominan. Porque para Bassi, cada obra, cada proyecto, encierra implícitamente un riesgo: un nuevo salto al vacío, una manera de ampliar aún más lo incierto. Y, sin embargo, elige asumirlo. Quizás porque sabe que sólo desde ese borde —entre la duda, la afirmación y la necesidad— puede surgir una obra viva.

El negro, un respaldo constante en su trabajo, no es un color. Es un campo simbólico. Es la noche de los orígenes, el vacío fecundo, la densidad donde la luz deja de ser claridad para convertirse en vibración, en misterio, en pregunta. La luz, en sus piezas, no revela. Inquieta. Irrumpe como una sospecha, como una rendija que deja entrever que la realidad no es lineal ni transparente, sino ambigua, vasta, y tan compleja que no cabe en el lenguaje.

Sus obras no son cuadros, o no solo eso. Son artefactos visuales, objetos meditativos, dispositivos de percepción que buscan una respuesta ética tanto como estética. En ellas hay texto, sonido, silencio, sombra. Todo confluye en un mismo sistema de pensamiento que no busca imponer una mirada, sino habilitar una experiencia. Una experiencia densa, profunda, incómoda a veces. Pero siempre reveladora.

En tiempos de espectáculo, de fuegos de artificio, de arte reducido a mercancía o escenografía, la obra de Javier Bassi es una excepción radical. No seduce: interpela. No decora: sacude. No grita: murmura. Pero ese murmullo —como todo lo que perdura— cala hondo, se queda, trabaja en nosotros como una semilla.

La medida de mi silencio no es solo un título. Es un manifiesto. Una sentencia que condensa su programa estético y ético: crear un arte que resista al tiempo, a la banalidad, al ruido. Un arte que hable con lo que calla. Que muestre lo que no se ve. Que diga —como solo lo hace el verdadero arte— aquello que no puede decirse de otro modo.

Javier Bassi ha construido una obra que no se ofrece en bandeja. Exige tiempo, atención, entrega. Pero quien acepta esa invitación y se sumerge en su universo, difícilmente salga indemne. Porque en esa penumbra, en esa medida exacta del silencio, hay algo que se revela con claridad brutal: que el arte, cuando es verdadero, no busca explicar el mundo, sino intensificarlo. Y que hay artistas —pocos, raros, necesarios— que lo comprenden y lo ejercen como una forma de resistencia. Javier Bassi es uno de ellos.

ACERCA DE JAVIER

Javier Bassi nació en Montevideo en 1964 y, como muchos de los artistas verdaderos, llegó al arte no como quien planea una carrera, sino como quien obedece una urgencia interna. Su formación comenzó temprano, a los doce años, en el taller de Pierre Fossey, y se profundizó junto a José Montes. Estudió Arquitectura —hasta quinto año— pero fue en el cruce entre disciplinas donde su voz comenzó a definirse. Lo suyo no es pintura, escultura o instalación: es pensamiento visual y filosófico encarnado. Entre los años noventa y la primera década del nuevo siglo, su obra cruzó fronteras —literales y simbólicas—: residencias en Francia, Estados Unidos, Holanda, el Prix Paul Cézanne en 1996, exposiciones en Estados Unidos , durante su célebre New York Series, representación nacional en la Bienal de Cuenca, en el Mercosur, en La Habana. Más de cientosesenta colectivas en treinta países. Más de una docena de premios mayores, entre ellos el Gran Premio del BROU, el Salón Municipal y el Salón Nacional.

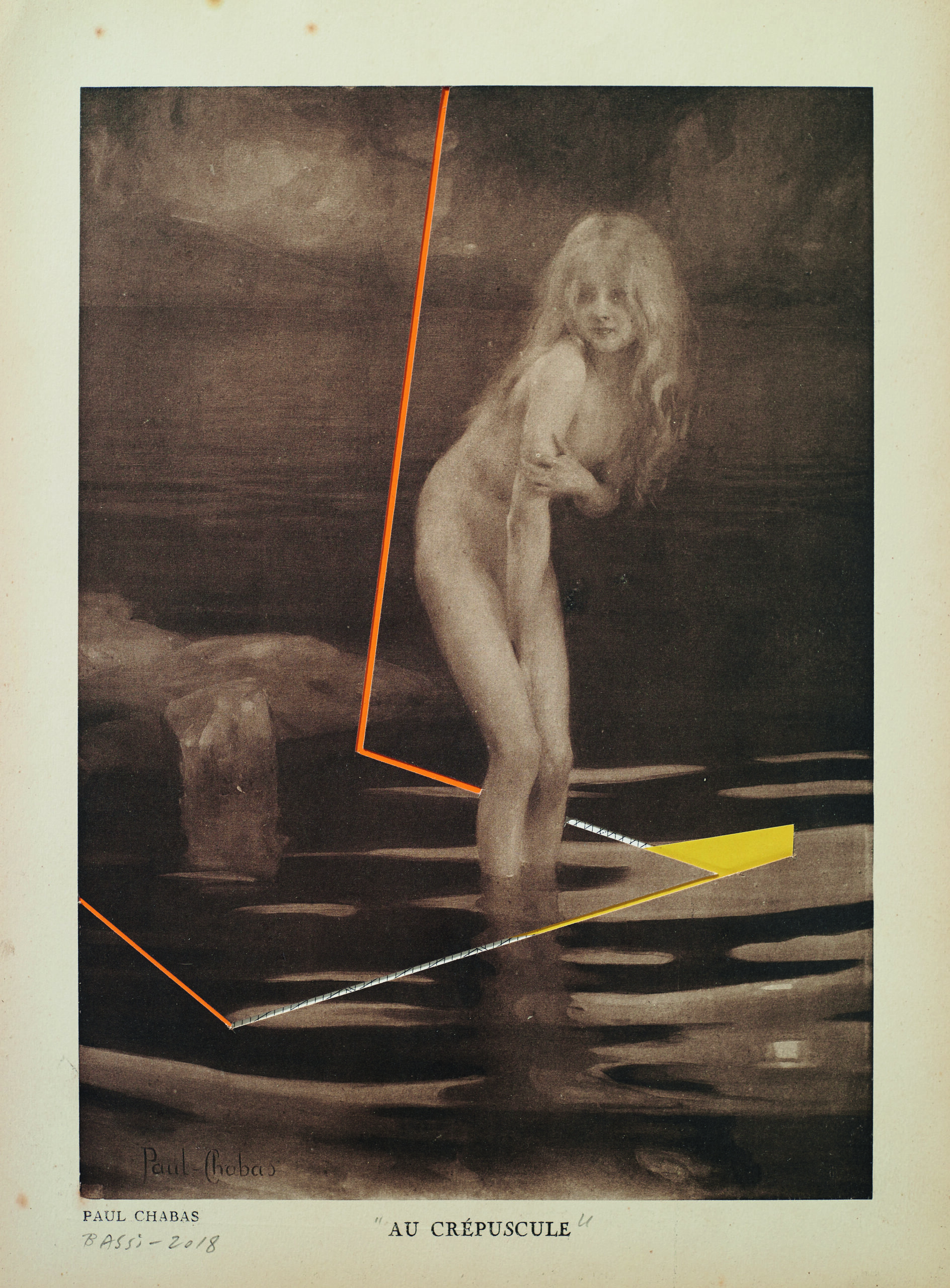

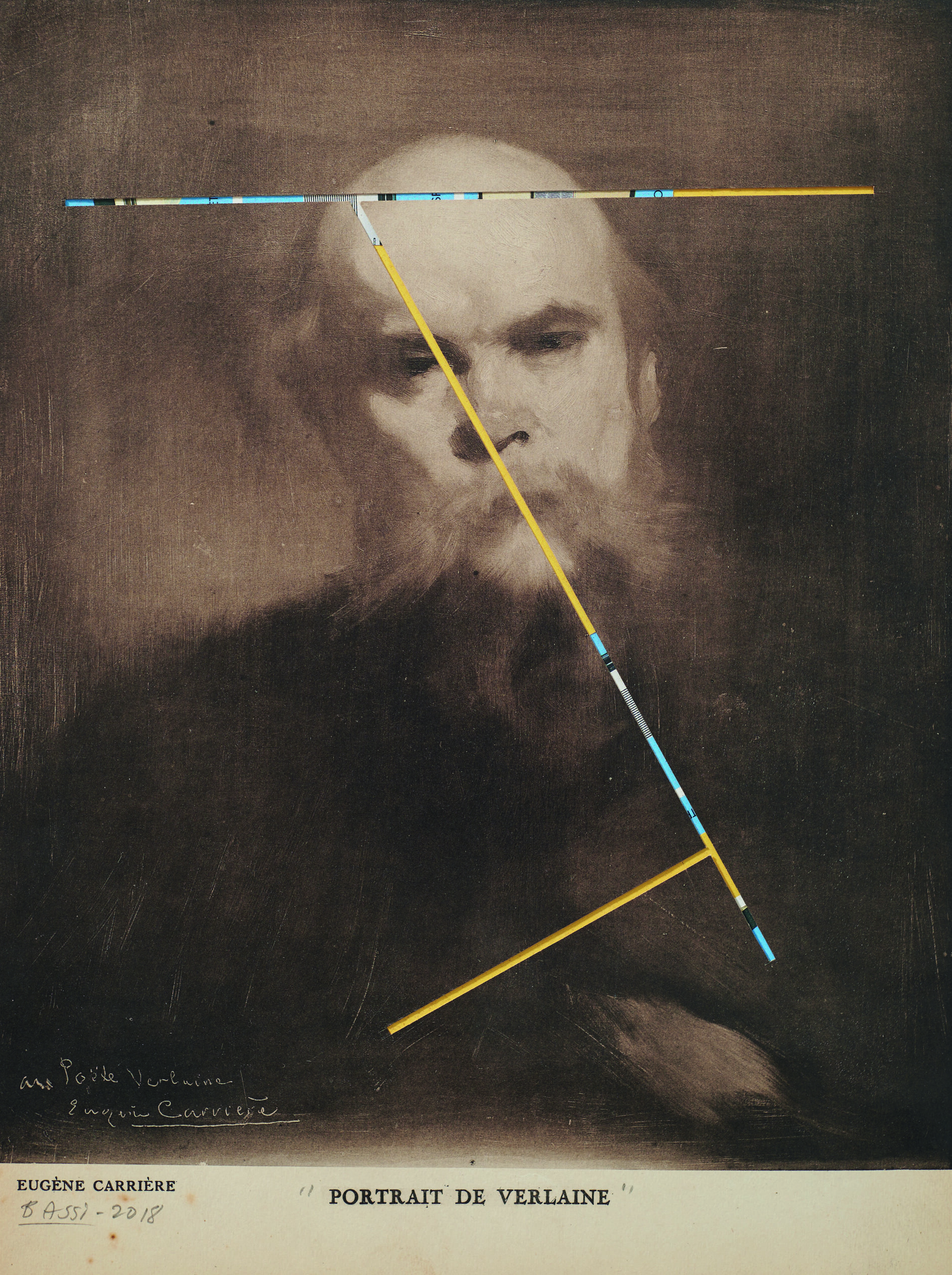

Pero los galardones, por más legítimos que sean, no explican lo esencial. Lo que define la obra de Javier Bassi —ayer, hoy, siempre— es su programa secreto: una voluntad de depuración, una ética de la omisión, un sistema poético que busca siempre decir menos para significar más y esto -todo- bajo un rigor extremo. Obras como Ice-cream memory, Opus Nigrum, Salve el crepúsculo, The Black Lodge o La Ducha/ Manual para una práctica secreta no son hitos sueltos: son estaciones de una misma deriva. Allí están el negro intenso, no como oscuridad sino como profundidad simbólica. Allí están las líneas blancas —esas constelaciones de lo mínimo— que no narran, sino que activan. Allí están los velos, los pliegues, las transparencias, la fluidez como símbolo de la memoria y el tiempo.

En La medida de mi silencio, todo eso regresa, pero no como resumen, ni como epílogo. Esta muestra no es una retrospectiva, es una constelación. No se organiza por décadas, sino por resonancias. No traza una línea, sino que arma un campo. Un campo visual, conceptual, espiritual, profundamente filosófico. Cada obra es un fragmento de una totalidad apenas entrevista, una unidad que elude ser explicada pero que se respira, se intuye, se habita.

Como ha dicho el propio Bassi: “El mundo se armoniza ocultándose”. Esa afirmación podría servir como epígrafe no solo de esta exposición, sino de toda su carrera. Porque lo que hay en su obra —en el silencio que construye, en la penumbra que propone— no es solo estética. Es ética. Es una forma de estar en el mundo. Y también de resistirlo. En el paisaje fragmentado y muchas veces errático del arte contemporáneo uruguayo, donde conviven el oportunismo efímero con búsquedas genuinas, la exposición de Javier Bassi se alza como un acontecimiento mayor, acaso el más significativo de la temporada, quizás del año entero. No por su despliegue —que es sobrio en su apariencia— ni por su volumen —que es preciso—, sino por su densidad simbólica, su hondura meditativa, su capacidad para suspender el tiempo y devolver al arte ese lugar que tantas veces ha perdido: el de la conciencia lúcida, el de la experiencia interior, el de la verdad silenciosa.

La medida de mi silencio no es una acumulación de obras, ni un gesto de consagración retrospectiva. Es una manifestación de coherencia vital. Bassi no ha cambiado para agradar, no se ha adaptado a las modas ni ha cedido a las tentaciones del mercado. Ha seguido su ritmo, su pulsación interna, su lenta obstinación. Por eso esta muestra conmueve: porque es inequívocamente suya. Porque es fiel. Porque está hecha con los materiales más escasos y nobles que un artista puede usar: el tiempo, la atención, la mirada.

Y en esa fidelidad, en esa negativa a distraerse, a diluirse, a deformarse, reside su mayor aporte al arte uruguayo de nuestro tiempo. En un medio que a menudo celebra el efecto por sobre el contenido, lo espectacular por sobre lo esencial, la obra de Bassi recuerda —como una campana sorda en medio del tumulto— que lo más difícil de decir, lo más urgente de pensar, lo más real de vivir… tal vez no pueda nunca decirse del todo. Tal vez solo pueda insinuarse, sugerirse, convocarse en el umbral del lenguaje, en esa penumbra donde el arte se parece, por fin, a la vida.

Fotografías de Museo y retrato: José Pampín

Fotografías de Obras: Javier Bassi