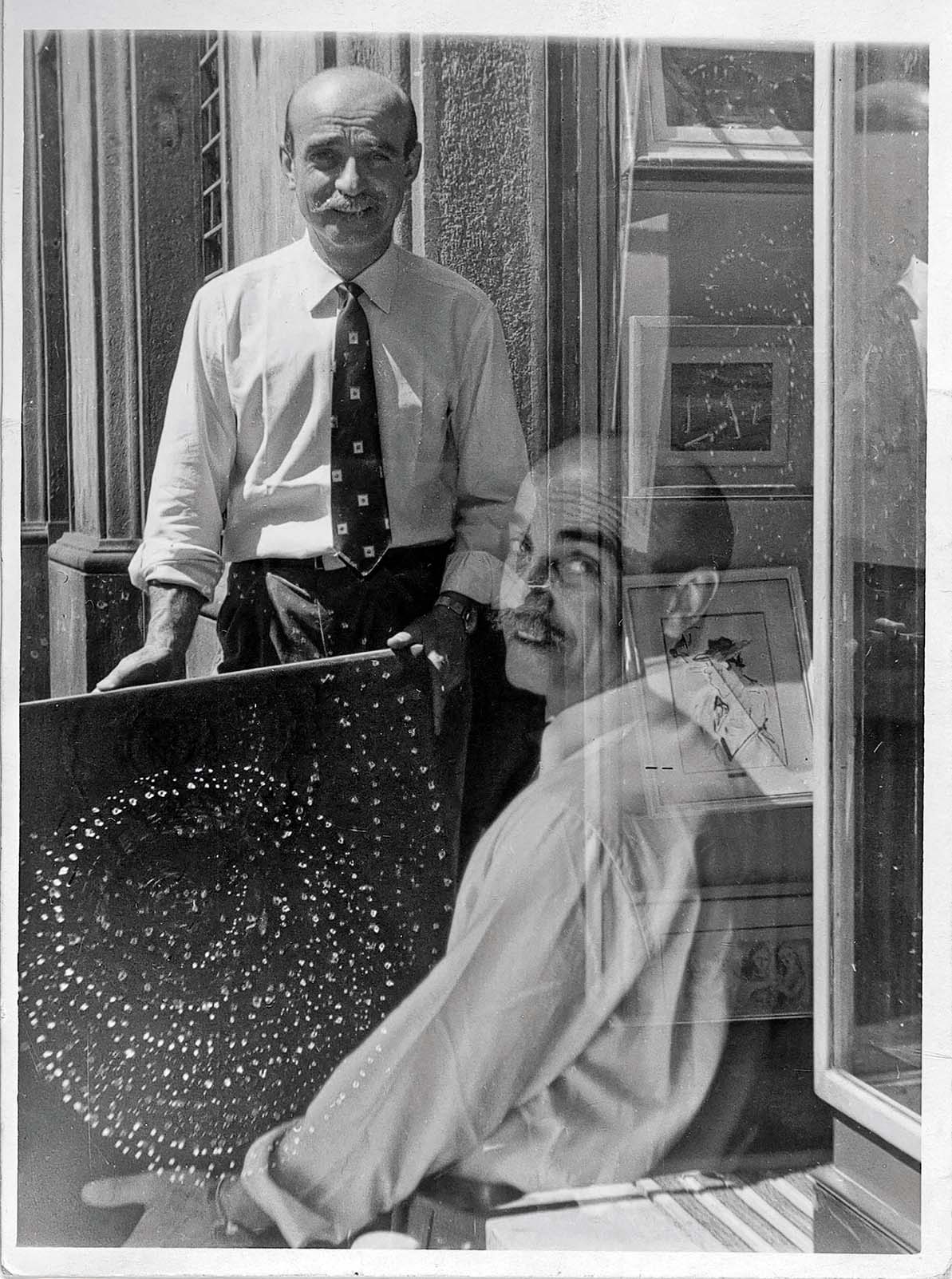

Lucio Fontana nació dos veces: una en Rosario, en el borde movedizo de un país joven, y otra en Italia, en el corazón fatigado de una Europa que aún creía en la solemnidad del mármol y la eternidad de las formas. Entre esos dos nacimientos transcurre una vida que no fue jamás lineal ni obediente, sino atravesada —como sus telas— por tajos decisivos, rupturas irreversibles, gestos que no admiten marcha atrás.

Hijo de un escultor italiano y de una madre argentina, Fontana creció entre talleres, viajes y lenguas cruzadas. Su juventud estuvo marcada por la guerra: combatió en la Primera Guerra Mundial, fue herido y condecorado, aprendiendo demasiado pronto que la materia puede quebrarse y que el cuerpo —como el mundo— no es invulnerable. Esa experiencia, silenciosa y decisiva, volvería más tarde convertida en idea, en concepto, en una ética del corte.

Cuando regresó a la Argentina en los años veinte, trabajó como escultor junto a su padre, modelando formas todavía sujetas a la gravedad del volumen. Pero ya entonces algo lo inquietaba: la sospecha de que la escultura y la pintura, tal como habían sido concebidas por siglos, se habían vuelto insuficientes para un mundo que avanzaba hacia la velocidad, la ciencia, la energía invisible. Italia lo reclamó de nuevo en 1928. En Milán estudió en la Accademia di Brera bajo la tutela de Adolfo Wildt, heredero del Novecento, ese clasicismo solemne que Fontana aprendería para luego traicionar sin remordimientos.

La traición fue fértil. Se acercó a la abstracción, coqueteó con el expresionismo, se sumó y se apartó de los grupos con la misma naturalidad con que cambiaba de país. Viajó entre Italia y Francia, entre la figuración y la geometría, como si buscara un idioma que todavía no existía. La Segunda Guerra Mundial lo devolvió a Buenos Aires, y fue allí —lejos de los centros consagrados— donde ocurrió la verdadera explosión conceptual.

En 1946, en la Academia Altamira, rodeado de alumnos y cómplices intelectuales, Fontana escribió el Manifiesto Blanco. En ese texto fundacional no hablaba ya de pintura ni de escultura, sino de materia, color, sonido, movimiento. El arte —sostenía— debía dejar de fingir profundidad y comenzar a habitar el espacio real. No representarlo: invadirlo. Allí nació el espacialismo, no como un estilo, sino como una declaración de guerra contra la bidimensionalidad occidental.

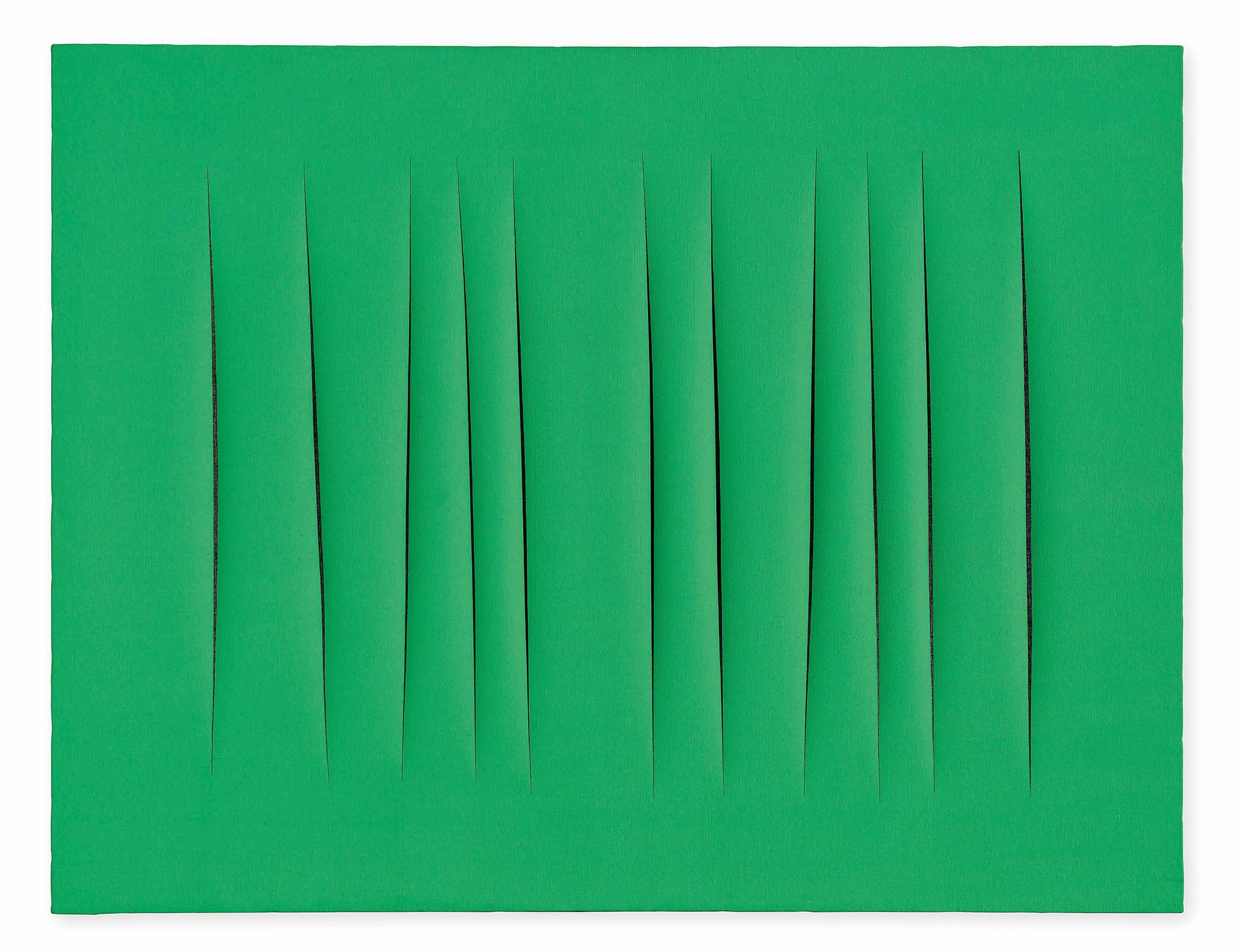

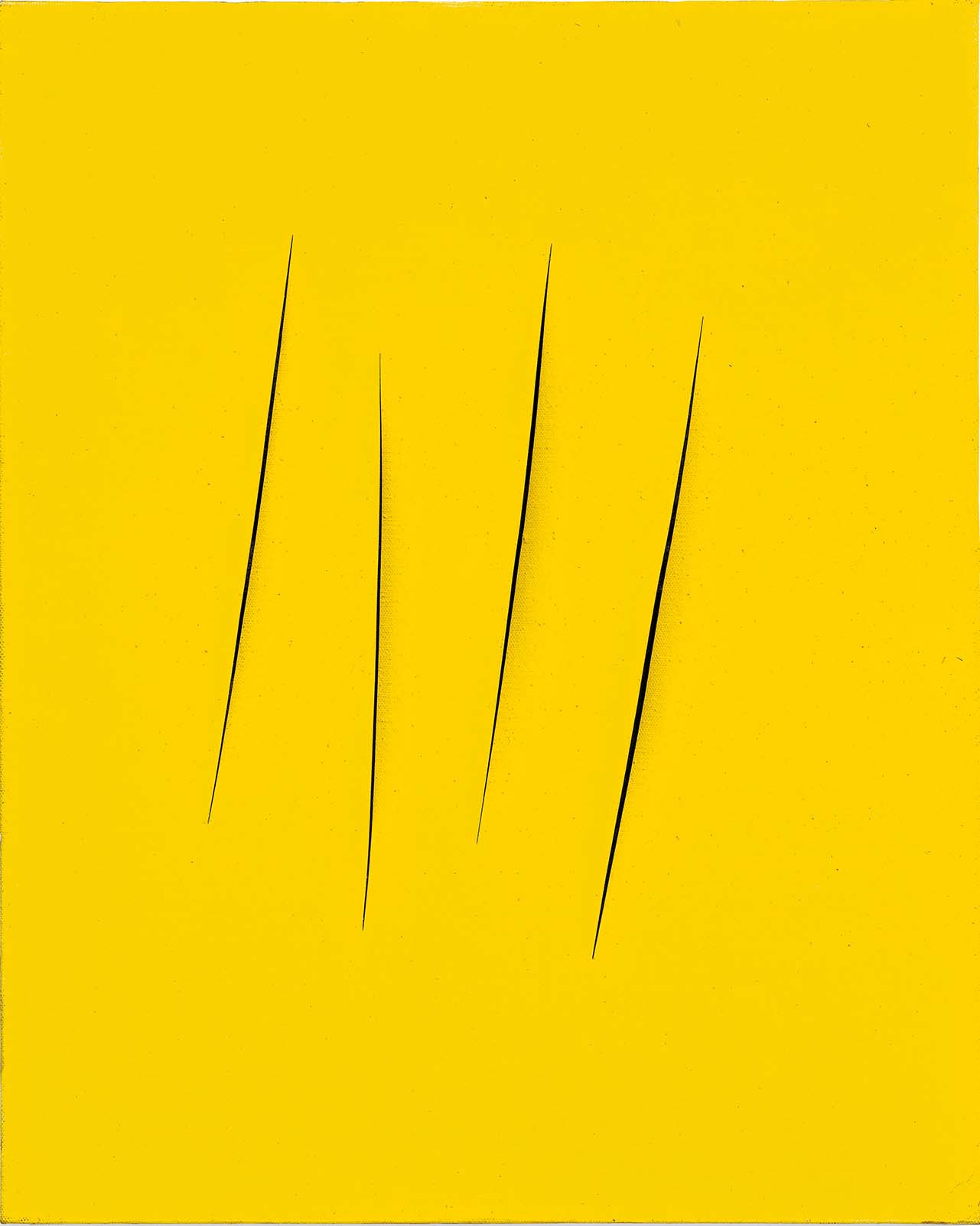

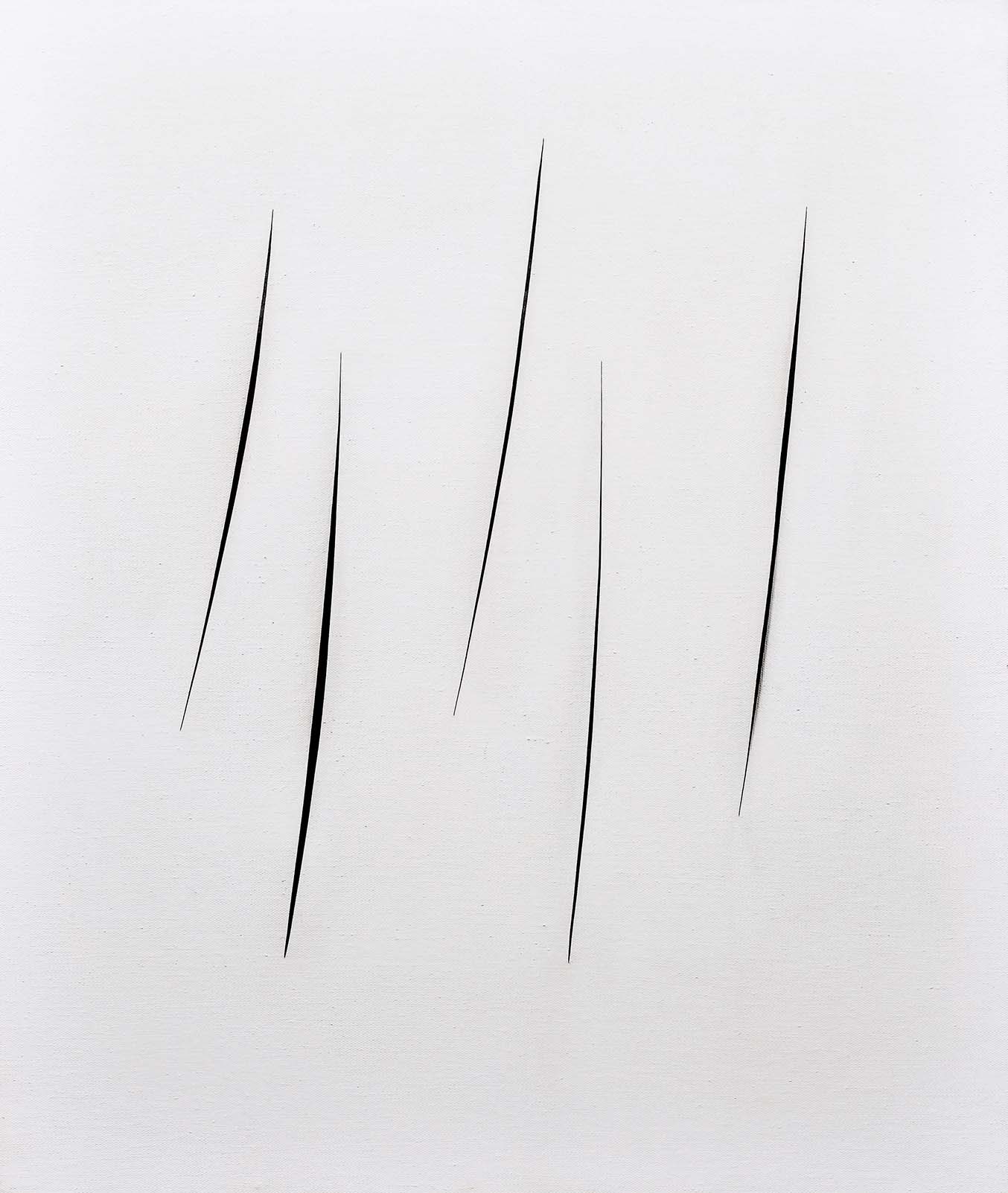

De regreso en Milán, Fontana pasó del manifiesto al acto. La cerámica de Albisola, los relieves, los ambientes experimentales, las luces de neón: todo formaba parte de una misma obsesión. Hasta que, en 1958, ocurrió el gesto que lo consagraría y lo escandalizaría para siempre. El tajo. El corte limpio sobre la tela monocroma. No un gesto destructivo, sino una apertura. Un acto casi quirúrgico que dejaba entrar el espacio —lo real, lo desconocido— en el corazón mismo de la obra.

Aquellos Concetti spaziali no eran provocaciones vacías, como tantos quisieron ver, sino afirmaciones radicales: la pintura había muerto como ilusión, pero renacía como objeto cósmico. El lienzo ya no era una ventana, sino un umbral. Los agujeros, los cortes, las perforaciones no negaban la pintura: la llevaban más allá de sí misma. “Un arte para la Era Espacial”, decía Fontana, anticipando satélites, pantallas, ambientes inmersivos, cuando todo eso aún era ciencia ficción.

En paralelo, diseñó ambientes efímeros, colaboró con arquitectos, utilizó luz negra, neón, vidrio, metal. Comprendió antes que muchos que el futuro del arte no estaría en la permanencia, sino en la experiencia. Participó en bienales, expuso en Europa, en Oriente, en Londres, París y Nueva York. Allí, poco antes del final, se sumó a la manifestación Destroy to Create, como si su vida entera pudiera resumirse en ese oxímoron perfecto.

Fontana murió en 1968, en Comabbio, el pueblo de su familia, después de haber expuesto en la Bienal de Venecia y en la Documenta de Kassel. En una presentó un espacio negro; en la otra, uno blanco. No fue una despedida solemne, sino un último juego dialéctico: luz y sombra, lleno y vacío, comienzo y fin.

Hoy, a más de medio siglo de su muerte, ese futuro que Fontana imaginó sigue encontrando escenarios donde manifestarse. En estas semanas, las salas del MACA, en la Fundación Atchugarry, en Manantiales, reúnen por primera vez una selección de obras de Lucio Fontana, trazando un arco inesperado entre Rosario y Milán, entre el Río de la Plata y el paisaje ondulado del este uruguayo. Allí, sus cortes, perforaciones y superficies tensadas vuelven a activarse frente a la mirada contemporánea, no como reliquias de una vanguardia clausurada, sino como acontecimientos vivos. En el silencio blanco del museo, el gesto de Fontana continúa abriendo el espacio: una herida precisa, todavía vibrante, que nos recuerda que el arte —cuando es verdadero— no se contempla, se atraviesa.

Imágenes MACA